Lexikon

Dieses ist eine Sammlung von nützlichen Tips, Tricks und Erfahrungen aus Mail-Beiträgen der Frosch-Mailingliste. Die Beiträge werden von mir nach Rückfrage bei den jeweiligen Autoren mit deren Einverständnis hier eingefügt. Zur Arbeitsersparnis werden die Originalmails ohne besondere Aufbereitung auf diese Homepage kopiert.

Wer mehr über die IGF (Interessengemeinschaft Froschlurche) wissen möchte, kann dieses auf der IGF-Homepage nachlesen. Dort wird auch erklärt, was die Mailingliste ist und wie man Mitglied werden kann.

Wichtig: für eventuelle Schäden, die durch Befolgen der Tipps oder Anleitungen entstanden sein könnten, übernehme weder ich noch die jeweiligen Autoren die Verantwortung! Nachmachen auf eigene Gefahr!

Thomas

Schäffer

Drosohila-Futterbrei

Rezept

mit Backhefe

(aus der Literatur von Wyninger):

-2

Würfel Bäckerhefe

(ca. 90 g) mit 4 Teelöffel Rohrzucker überstreuen

-zerstoßen

und rühren

bis ein Brei entsteht

-200

ml 5 %igen Obst- oder

Weinessig zugeben

-mit

Watte auffüllen,

bis alle Flüssigkeit aufgesogen ist

Rezept

von Sascha Karberg(karberg@jb-schnittstelle.de):

Hi,

Keith,

there

is no "ultimate" food

mixture that all Drosophila labs are using. All mix their own stuff and

swear it's the best. In my opinion: Every food is o.k. when: the flies

love it and the cook and the one, who have to wash the bottles up,

won't

hate it. Here's our "perfect" receipt for 10 l:

75 g Agar (we take the dried up Agar Agar algae, it's cheaper. I only have an address in Germany...) and 150 g yeast (Saccharomyces cerevisiae, "beer yeast"), solve and boil in 4,4 l water. Then add 80 g soy-meal, 750 g maize-meal, 400 ml sugar-beet-syrup and 800 ml malt-syrup. Solve and boil again under permanent stirring. Cool down to 70 - 60 °C and add 20 ml propionic acid (100 %) and 50 ml Nipagin (8%). To rinse the measuring bottles (for the syrup) 600 ml water. The soy-meal isn't necessary (replaceable with maize-meal).

Some hints:

The flies should not lay too much eggs per bottle, because first the food mixture will get liquid, second the development of the fly will bedisturbed and delayed, and third too small flies will hatch. We use foam-rubber to stuff our breeding-bottles. The best receipt to get super-producer-flies is to give them a bit yeast in the bottle (from the "yeast-cubes" you can buy in every supermarket, not the "dry yeast". Add some drops of water, so that the yeast gets creamy, but not too liquid, otherwise the flies will stick on). Give them one or two days to eat the yeast (The females will become fat !) and on the third day they lay enough eggs for one bottle in one hour - on every food you give them!

Add

toilett paper or filter

paper to the bottles if you are breeding flightless-flies.

Don't

let the cultures get

too old (see last message).

Hope

i could help you and

others,

Rezept

von Uwe Holzdörfer

(u.holz@holz.rol.ch):

Da

ich immer wieder sehe,

wie Froschliebhaber mit der Fliegenzucht einige Probleme haben, so z.B.

Befall mit der kleine schwarzen Fliege, Milben, Schimmelpilze etc.

möchte

ich meine Kenntnissein Mikrobiologie gerne zum Besten geben. Viele von

euch werden diese Tips bestimmt schon kennen und sind bestimmt nicht

arrogant

gemeint.

Drosophila-melanogaster

Medien

Quelle:

R. Wyninger Insektenzucht

1974, Ulmer Verlag

Pulvertrockenmedium

Menge

Bestandteil

18

g Agar -Agar Fadenform

oder Gelatine

14

g Trockenbackhefe (Päckchen

haben Gewicht aufgedruckt)

85

ml =74,8 g Saccharose

(Haushaltszucker)Schüttdichte = 0,88 g/ml

220

ml =145 g Maisgriess

Schüttdichte= 0,66 g/ml (extrem vitaminreich!)

100

mg Nipagin M

evtl.

Vitamin Mix

Agar-Agar in Fadenform mit der Saccharose, Trockenhefe, Nipagin M in einer Kaffeemühle pulverisieren, Maisgries zugeben, nochmals bis zur Homogenität pulverisieren. Kühl und trocken lagern.

Nipagin

M:

Bei

Nipagin M (erhaeltlich

in der Apotheke) handelt es sich um einen Keimhemmer auf Basis eines

p-Hydroxybenzoesäureester.

Diese Ester kommen in der Natur vor, so z.B. in Alkaloiden, in Pflanzen

sowie im Käse. Seit 1923 werden sie in Lebensmittel, Kosmetika

und

Hautsalben eingesetzt. Ich bin als Chemiker zwar gegen die Verwendung

von

Konservierungsmittel für die Froschhaltung, doch ich habe

beste Erfahrungen

gemacht. Keine Medien schimmeln mehr, etc. Den Fröschen

schadet dieser

Naturstoff bestimmt nicht, zumal er in den Fliegen rasch abgebaut wird.

Behälter:

Ich

verwende ausschliessliche

300 ml Erlenmeyerkolben mit engem Hals. 12,6 g Pulvermischung werden in

den Kolben gegeben und mit 50 ml Leitungswasser versetzt. Einen Propfen

aus Watte aufsetzen, soll dicht schliessen, damit keine Fliegen

entweichen.

In einer Mikrowelle (z.B. 600 W) 3 Minuten oder länger

aufkochen.

Das Medium soll nicht überschäumen. Evtl. etwas

warten und dann

weiterkochen, bis die Masse dickflüssig wird. Das Agar Agar

quillt

bei Kochtemperatur langsam an und verfestigt diese Masse nach dem

Abkühlen.Der

grosse Vorteil in dieser Methode liegt an dem Abtöten von

Keimen und

Milben durch die Hitze und die Mikrowellenstrahlung. Der

Behälter

wird auf Zimmertemperatur abgekühlt und mit etwas Holzwolle

versehen,

dann mit einigen Tropfen Backhefesuspension (einige Kruemmel frische

Backhefe

mit etwas Zucker und Wasser verrühren) angeimpft. Ueber eine

Plastiktrichter

ein paar Fliegen einschütteln. Bei 25 °C im Dunkeln

bebrüten.

Der Kolbenhals sollte nicht mit Hefe oder Medium stark verschmutzt

werden,

da Keime von Aussen leichter nach Unten wandern können. Ich

verwende

eine Brutschrank, es geht aber auch ein warmer Ort. Die

Populationsdauer

beträgt je nach Fliegenart und Temperatur 2-3 Wochen. Wichtig:

Ueber

28 °C werden Fruchtfliegenweibchen steril! Nach der ersten

geschlüpften

Fliegengeneration empfiehlt es sich etwas

Frischhefesuspension

nachzuimpfen.

Medium nur fuer 2 Generationen verwenden! Ich brauche bei ca. 5 Kolben

höchstens 10 Minuten für die Herstellung der Medien.

Also das

laestige Ueberwinden zur Fliegenzucht faellt leicht. Das Resultat, sind

dicke prachtvolle Fliegen.

Tips:

Sind

die Fruchtfliegenkulturen

mit Milben und schwarzer Fliege verseucht, dann ist es dringend

notwendig

die Fliegen über einen Trichter in ein Glasgefäss zu

schütteln,

sie mit einem Wattebausch, der mit Diethylether betraeufelt ist kurz zu

betaeuben (evtl. den Bausch nur kurze Zeit darüber halten).

Mit einem

Pinsel können die Fliegen von der Spreu sortiert werden und

werden

in ein frisches Zuchtglas ueberfuehrt. Sollten Milben auftauchen, so

ist

diese Methode sofort anzuwenden. In unsauberen Arbeiten liegen die

meisten

Fehler und die Ursache für ein plötzliches

Zusammenbrechen der

Kulturen.

Reinigen

der Kolben:

Etwas

chlorhaltigen Haushaltsreiniger

eingiessen. Mit Wasser bis zum Rand auffüllen und ueber Nacht

stehen

lassen. Einfach ausspülen und trocken und weiter geht's.

Viel Spass bei der Zucht von Uwe und Sabin Holzdörfer.

Gewichte von Fröschen

von Thomas Schäffer (thomas.schaeffer@uni-bielefeld.de)

D. ventrimaculatus, adult :0,4 g / 0,5 g

D. tinctorius, Regina,adult, Maennchen: 5,2 g

Ph. bicolor, adult, alles Maennchen (leider): 4,0 g / 4,5 g / 4,5g / 4,4 g

Gewichte von Drosophila /Haftung v. Chloramphenicol

von Thomas Schäffer (thomas.schaeffer@uni-bielefeld.de)

Fliegen der grossen und der kleinen Drosophila wurden in ein dicht schliessendes Gefaess gegeben ( damit sie nicht feucht werden) und 5 Minuten in den Eisschrank gestellt um sie zu toeten. Dann habe ich 2 x 50 Fliegen von jeder Art abgezaehlt und auf der Analysenwaage gewogen, mit Chloramphenicol bestaeubt und nochmal gewogen.

Hier die

Ergebnisse:

Drosophila

gross:

50

St. ohne Chloramphenicol:

95,0 mg / 95,0 mg

..........mit

Chloramphenicol

: 112,5 mg / 113,5 mg

d.

h. eine "nackte" Fliege

wiegt 1,9 mg und auf einer Fliege haften

0,35

/ 0,37 mg Chloramphenicol

Drosophila

klein:

50

St. ohne Chloramphenicol:

44,0 mg / 41,5 mg

..........mit

Chloramphenicol

: 49,8 mg / 48,6 mg

->

eine Fliege wiegt 0,88/

0,83 mg und auf einer Fliege

haften

0,12 / 0,14 mg Chloramphenicol

So, wenn nun die richtige Dosis fuer Chloramphenicol 100 mg / kg Koerpergewicht ist muss ein D. tinctorius Regina (5,2 g) ca. 4 kleine, bestaeubte Drosos fressen. (Wenn ich mich nicht verrechnet habe)

UV-Licht und Glasscheiben

von: Kay Klausing <KKlausing@ligand.com>

Es

sei angemerkt,

dass fur die Vitamin D "Synthese" (eigentlich eine "photocleavage"

Reaktion)

UV B der Wellenlange 295 nm notwendig ist. Die Wellenlange wird zu

mindestens

60% von dem von mir verwendeten Glass herausgefiltert. Ich vermute,

dass

dickeres Glass noch wesentlich mehr herausfiltern wird.

Wenn man dann

berucksichtigt, dass diese UV-Leutchtstoffrohren nur relativ wenig UV B

der richtigen Wellenlange produzieren, durfte unter einer normalen

Glassscheibe

im Terrium wohl kaum noch nennenswerte UV B Strahlung vorhanden sein.

Obendrein

lasst Reptilienhaut nur 0.6% der UV B Strahlung durch, so dass

praktisch

nichts mehr am Ort der Vitamin D Synthese ankommt. Bei Amphibien ist

die

UV B Durchlassigkeit der Haut vermutlich deutlich hoher. Ausserdem muss

erwahnt werden, dass UV Licht angeblich auch psychische Wirkungen

(Anregung

des Appetits z.B.) bei Reptilien (Froschen) hat. Und selbstverstandlich

sind Pfeilgiftfrosche in der freien Natur, selbst unter einem dichten

Blatterdach,

UV B ausgesetzt.

MfG, Kay

Hierzu

eine

Graphik:

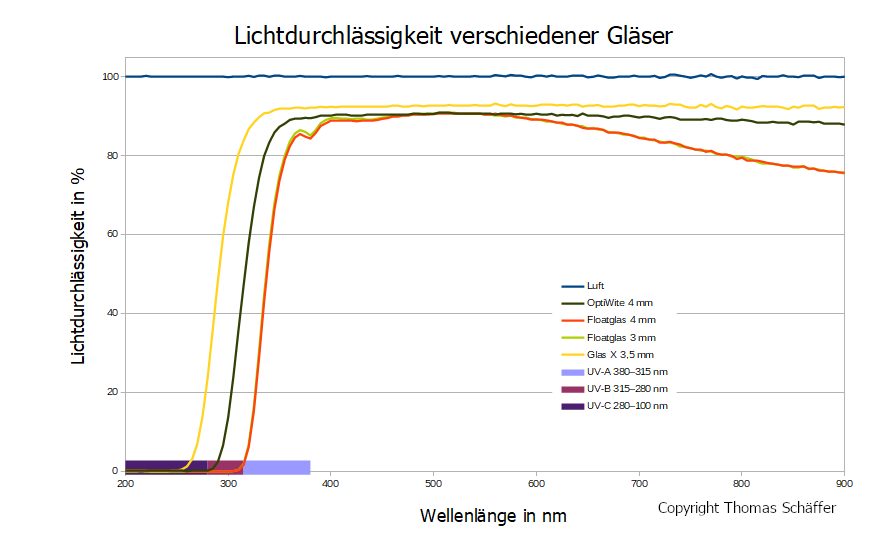

Weitere Messungen an unterschiedlichen Gläsern:

Aspirin gegen Schildläuse

von Ulrich Schmidt (uli.frog@t-online.de)

Lieber Frognetler,

was jetzt kommt ist kein Scherz!

Ich habe seit immer, mal mehr mal weniger Aerger mit Schildlaeusen auf den Bromelien in meinen Terrarien. E605 war nicht so der Bringer, meine Zahnbuerste (Tip von Gerd Voss) auch nicht.

Neulich beim Arzt habe ich in einer Zeitung gelesen, das Aspirin dem Giesswasser von Pflanzen beigemischt, diese zum Abwehrproduzenten von Schaedlingen macht. Also: nach der letzten Sauftour, die Aspirin mit einigen schildlausuebersaehten Bromelien geteilt (halbe Tablette Aspirin + C auf o,2l Wasser) und ca. 2ml in den Trichter gesprueht. Nach jeweils einer Woche wiederholt. Heute nach 4 Wochen sind die Bromelien deutlich von den Plagegeistern befreit, und die noch draufsind sehen nicht sehr gesund aus. Wer Lust und Schildlaeuse hat (natuerlich auf den Pflanzen) kann das Mittel ja mal ausprobieren, aber Vorsicht bei Bromelienlaichenden Froeschen. Da habe ich das bisher noch nicht gewagt.

mfg Ulrich

Zucht der Bohnenblattlaus

von Martin Huber (hubermar@student.uni-augsburg.de)

In dem Buch "Bi-Lexikon Heimtiere" (1989 - VEB Bibliographisches Institut,

Leipzig.) steht folgendes zu Bohnenblattläusen:

"Bohnenblattlaus, Aphis fabae: Vertreter der Unterordnung Blattläuse (Aphidina) mit schwarzem, 2 bis 3 mm langem Körper. Die B. lebt an verschiedenen Wirtspflanzen, im Sommer vor allem an der Gartenbohne Vicia faba. Voraussetzung für die Blattlauszucht ist eine ohnenkultur, die in Blumentöfpen oder Hydrokultur so angelegt wird, daß das ganze Jahr hindurch frische Bohnenblätter zur Verfügung stehen. Von einer der Wirtspflanzen werden einige Bohnenlattläuse abgesammelt und vorsichtig mit einem Pinsel auf eine eingetopfte Bohnenpflanze übertragen. Sie besiedeln sehr rasch die gesamte Pflanze und beginnen dann schell von dieser abzuwandern. Man kann dies verhindern, indem man die Zucht etwas anders gestaltet. Dazu schneidet man einzelne Bohnenblätter ab, die in je ein kleines Gläschen mit Wasser gestell werden. Diese Gläschen kommen in eine größere Schale mit Wasser. Auf ein solches Blatt setzt man etwa drei Mutterläuse, die sich rasch parthenogenetisch vermehren. Ein Weibchen produziert zwei Wochen lang täglich fünf Jungtiere, die nach sechs Tagen geschlechtsreif sind. In der Natur bricht mit abnehmender Tageslänge zum Herbst hin die parthenogenetische Vermehrung ab, und es schließt sich eine zweigeschlechtliche Generation an, deren Weibchen nach der Kopulation befruchtete Eier (Wintereier) ablegen. Soll die Blattlauszucht das ganze Jahr über bestehen und keine Unterbrechung durch das Auftreten geflügelter Geschlechtstiere eintreten, so muß sie unter Langtagverhältnissen gehalten werden. Es ist notwendig, die Zucht täglich 18 Stunden, wenigstens aber 15Stunden, mit einer Lampe zu bestrahlen, sonst geht sie Spätestens im September zugrunde. Die Zucht erfolgt bei einer Temperatur von 20 bis 27°C und 65 bis 75% relativer Luftfeuchtigkeit. Auch die Pfirsichblattlaus (Myzus persicae) auf Asparagus sprengeri, die Erbsenblattlaus (Acyrthoiphon pisum) auf Erbse und die Kartoffelblattlaus (Macrosiphum solanifolii) auf Kartoffeltrieben sind für eine Zucht geeignet."

Herstellung von Rückwänden mit Torf und Leim

von Ulrich Schmidt (uli.frog@t-online.de)

also: Weisstorf ist die obere Schicht im Moor, der Torfanteil der zu "Gartenerde" verarbeitet wird. Der Torf wird in Bloecken von ca. 15*15*40cm gewonnen. Die im trockenen Zustand recht harten Brocken zerfallen im Wasser zu einer losen Masse. Im Gegensatz dazu der Schwarztorf(Brandtorf), der heute kaum noch zum heizen, dafuer vor allem fuer die Aktivkohlegewinnung abgebaut wird und der auch im Wasser ueber Jahre formstabil bleibt. Kokoserde wird vielfach in Biolaeden oder aehnlichen Institutionen angeboten. Der Block (20*15*5cm-3,-DM) besteht aus gepressten und zerkleinerten Kokosfasern und quillt in Wasser auf ca. 8l auf. Der Weissleim ist ein Holzleim (Ponal kennt fast jeder). Ich benutze BINDAN B4 der Fa. Bindulin aus Fuerth in Bayern. Der 10l Eimer kostet ca. 90,-DM ab Werk. Laut Aussage der Firma gibt der gebundene, hochwasserfeste und loesemittelfreie Leim keine schaedlichen Stoffe mehr ab. Verarbeitung: Ich habe mir Holzformen aus 62*26cm Spanplatten (2cm dick) mit Dachlattenumrandung (ca. 4cm hoch) gebaut. Die Platten werden daher ca. 2cm dick). Die Form wird mit Plastikfolie ausgelegt, damit die Masse nicht am Holz festklebt. In einem grossen Eimer gebe ich Torf/Kokoserde/Leim im Verhaeltniss 1:5:0,7 zusammen, die Feststoffe sollten feucht bis nass sein. Der Torf ist nicht unbedingt noetig, er lockert aber durch seine grobe Struktur die Platten optisch auf. Die Masse wird gut gemischt und sollte ca. 2 Tage in dem geschlossenen Eimer durchziehen. Dann wird die Masse in die Form gefuellt, und mit einem Holzblock oder einen Holzhammer verdichtet (die Ecken sind wichtig). Die so gefuellte Form muss je nach Waerme 5-10 Tage abbinden und austrocknen. Dabei verlieren die Platten an Volumen, sie sind danach ca. 60*25 cm gross. Falls die fertigen Platten nicht mehr eben sind: mit heissen Wasser ueberbrausen und zwischen 2 Holzplatten 2 Stunden lagern. Dann mit grosszuegig Silicon an die Scheiben kleben.

Ich habe reine Torfplatten seit 2 Jahren, Kokosplatten seit 1 Jahr im Einsatz, ein Zerfall ist nicht festzustellen. Auch moeglich: Die Seitenwaende mit Kokosmatten aus dem Wasser- und Teichbau in Schlaufen mit Silicon festkleben. Die Schlaufen werden mit Torf gefuellt und koennen sehr schoen bepflanzt werden. Haltbarkeit: In einem Terrarium seit 2 Jahren ohne Verschleiss. In einem andern Becken habe ich eine Art Minitausendfuessler die Holz und Aehnliches fressen. Dort war die Wand nach ca. 6 Monaten hinueber...

Test the west!

mfg Ulrich Schmidt

Rückwandidee mit Terassen

von Reto Siegenthaler (RSiegen@compuserve.com)

Um eine Rueckwand mit Terrassen zu machen, nehme ich zuerst eine Styropor-Platte (je nach Bedarf 2 bis 5 cm dick) und bearbeite die Vorderseite mit dem Loetkolben (dadurch wird die Seite strukturiert und auch hart). Dann schaeume ich separat die spaeteren Terrassen (am besten auf eine Kunstglas (PVC)-Platte, da sich dort die ausgehaertete PU-Masse relativ leicht abloesen laesst (Platte vor dem Schaeumen etwas befeuchten (spruehen)). Man kann auch auf einer flachen Unterlage auf Zeitung oder Papier schaeumen; nach dem aushaerten muss das Papier/Zeitung dann mit viel Wasser und etwas Mechanik weggerieben werden. Nach dem Schaeumen besprueht man das Geschaeumte sofort mit etwas Wasser (PU braucht Feuchtigkeit zum aushaerten). Nach ca. 20 bis 25 Minuten (je nach Feuchte und Waerme; muss man etwas ausprobieren) laesst sich das Geschaeumte dann von Hand noch relativ gut zurechtformen (die aeusseren Schichten sind dann nicht mehr "klebrig" aber dennoch relativ weich. Von hier an muss immer wieder nachgeformt werden, bis das Ganze dann entgueltig hart ist. Nun kann man die Terrassen beispielseise noch schneiden (Schnittstellen sind gute Befestigungsstellen auf der Styroporwand) und die Terrassen an der vorstrukturierten Styroporwand wieder mithilfe des PU-Schaums "ankleben" (also PU direkt auf die Styroporwand spruehen und die Terrassen in/an den Schaum pressen). Auch hier wieder: Bespruehen und die "Klebestellen" nach gewisser Zeit formen. Auf die Giftigkeit der Farben sollte man auf jeden Fall achten. Ich nehme giftklassenfreie Farben, wobei die (fast) immer vorhandenen Loesungsmittel so oder so noch giftig sind. Ich hatte zum Glueck mit den Farben, die ich verwende, nie Probleme mit Vergiftungserscheinungen bei Froeschen (wie offenbar einige andere Froschhalter). Nach dem Austrocknen spuele ich die gefaerbten Rueckwaende mit heissem Wasser ab (Duschbrause) und lasse sie an der Sonne trocknen. Dieses Prozedere wiederhole ich etwa 3 mal. Erst dann wird die Rueckwand einfach mithilfe von wenig Silikon ins Terrarium geklebt.

Rückwand aus PU-Schaum

von: Matthias Schulte <schultefrogs@t-online.de>

Wenn Du PU-Schaum in Terrarium bringst mußt Du damit Rechnen das Inhaltststoffe freigesetzt werden. Am besten erkennt Du es an der Verfärbung des Wassers. Das Heißt aber nicht das Du auf Pu-Schaum verzichten mußt. Nach dem Modellieren mußt Du den Schaum 2 mal mit Polyesterharz streichen.In den zweiten Anstrich kannst Du Dekomaterial einstreuen (z.B. Steinstaub).Zwischen jedem Arbeitsgang sollten 5-6 Tage liegen. Anschließend sollte das Becken noch 4 Wochen Ausdünsten.

Pflanzenschutzmittel neutralisieren mit Kaliumpermanganat

von Gerd Voss (gerdvoss@vossnet.de)

Im Handel erworbene Pflanzen sind im Allgemeinen stark mit Pflanzenschutzmittel behandelt. Diese sind fuer Terrarienbewohner meist toxisch. Um sie zu neutralisieren, empfielt sich ein einstuendiges Bad in einer Loesung von 1-2 Gramm Kaliumpermanganat pro Liter Wasser.

Aussortieren von flugfähigen Fliegen

von Sascha Karberg (Karberg@genetik.biologie.fu-berlin.de)

Hallo Wojtek und andere Interessierte,

habe erst jetzt - nach meinem Urlaub - Deine Mail gelesen, in der Du Dein Problem mit gekauften Drosophila schilderst. Was "Dartfrog" zum säubern der Zucht vorschlägt, ist im Prinzip die richtige Methode: ein Trick verkuerzt die Säuberungsprozedur aber auf 1 Generation: Wenn Du einfach nur die fliegenden Fliegen fliegen läßt und die flugunfähigen sammelst, dann sind die weiblichen flugunfähigen Fliegen nämlich ziemlich sicher schon von fliegenden Fliegenmännern begattet worden, so daß Du auch in der nächsten Generation fliegende Fliegen dabei hast. Mach folgendes: Nimm ein Zuchtglas, in dem die Fliegen gerade zu schlüpfen beginnen und schüttele alle (wirklich alle !!!!!) geschlüpften Fliegen weg. Dann warte 5-6 Stunden. Jetzt schüttele alle geschlüpften Fliegen aus dem Glas und sortiere die fliegenden aus. Die flugunfähigen setzt Du in ein neues Zuchtglas. Alle Weibchen sind jetzt mit 99%iger Sicherheit unbegattet. In den nächsten Stunden werden sie nur von flugunfähigen Männchen begattet werden. Je perfekter Du also aussortiert hast, umso sicherer hast Du bald eine saubere Kultur. (Am besten geht das, wenn man die Fliegen betäubt (mit Ether-Dämpfen) und sich unter der Lupe/Binokular anguckt, aber ich weiß nicht, ob Du die Möglichkeit dazu hast?).Falls das nicht klappt, mailde Dich mal.

Abgesehen davon, würde ich dem "Züchter" mal ein Wörtchen zur Qualität seiner "Zucht" sagen. Wenn wirklich fliegende Fliegen in der Zucht

vorkommen, grenzt das meiner Meinung nach an Etikettenschwindel und ist ein Fall für den Verbraucherschutz.

Auch wenn ich nicht glaube, daß das bei Dir der Fehler ist: Man sollte nicht verschiedene Zuchten des gleichen oder gar verschiedener Händler

zusammenkippen, auch wenn auf allen "flugunfähige Fliegen" steht, da es unterschiedliche Mutationen für "Flugunfähigkeit" gibt. Solche Mischzuchten bestehen dann über kurz oder lang nur noch aus Wildtyptieren (Fachbegriff:Komplementation).

Oder: Es gibt Flug-Mutationen, die temperatursensitiv sind. Also mal ein bißchen mit der Zuchttemperatur herumspielen.

Ciao Sascha

Giftige Blattläuse auf Glycinen

von Christian Som (Christian.Som@access.unizh.ch)

Hallo alle zusammen.

Blattlaeuse sind zwar ein sehr gutes Futter, aber Vorsicht von welchen Pflanzen ihr die Laeuse sammelt. Ein Bekannter von mir hat vor etwa zwei Jahren alle seine Froesche mit Blattlaeusen gefuettert, die er von Glycinien eingesammelt hat. Daraufhin hat er saemtliche Jungtiere verloren (darunter ueber 50 junge Azureus) sowie ein Teil seiner Adulttiere. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass Glycinien, wenn auch nur schwach, giftig sind. Also: nur Lauese von Pflanzen verfuettern, wo Ihr sicher seit, dass die Pflanzen harmlos sind. Ich sammle meine Blattlaeuse von Disteln im Park der Universitaet, wo auch nicht gespritzt wird und habe bis jetzt keine Probleme damit gehabt.

Herzliche

Gruesse

Christian

Haltung von Dendrobates castaneoticus

von Christian Som (Christian.Som@access.unizh.ch)

Hallo Bernd

Du bist wirklich zu beneiden ! Diese Froesche sind eine echte Bereicherung unseres Hobbys. Die Angaben, die ich Dir geben kann, stammen aus einer Untersuchung von Janalee Caldwell und Maria Carmoniza de Araujo. Ihr Untersuchungsgebiet liegt in Brasilien, Bundesstaat Para, 101 km suedlich und 18 km oestlich von Santarem am Rio Curua-Una. Der Lebensraum besteht aus intaktem Regenwald mit nur wenig Unterwuchs. D. castaneoticus lebt dort zusammen mit E. femoralis und Bufo castaneoticus. In dieser Gegend gibt es zwei klare Jahreszeiten: eine relativ lange Trockenzeit von May bis November und eine Regenzeit von Dezember bis April. Waehrend der Regenzeit liegen die Tagesemperaturen zwischen 25.0 und 32.8°C. Nachttemperaturen liegen zwischen 21.7 und 24.4°C. Kaulquappen werden einzeln in wasssergefuellte, aufgebrochene Schalen der Frucht "brazil nut" transportiert, die dort auf dem Boden liegen. (Sieht aus wie eine kleine Kokosnuss). Die Kaulquappen ernaehren sich dort zur Hauptsache von Moskitolarven. Die Kaulquappen scheinen uebrigens stark kannibalistisch veranlagt zu sein. Das Wasser in diesen Schalen ist ziemlich dunkel und reich an Huminsaeuren (weich, sauer). Dem einzigen Bild in dem Artikel konnte ich entnehmen, dass der Boden mit grossen, trockenen Blaettern bedeckt ist. Ueber den Ablageort der Eier und den Aufenthaltsort der Adulten habe ich leider keine Angaben. Die Kaulquappen sollten sich also problemlos mit gefrorenen schwarzen Mueckenlarven (aus dem Aquariengeschaeft) und etwas Spirulina ernaehren lassen. Vielleicht sollte man dem Aufzuchtwasser etwas Torumin oder ein aehnliches Produkt zugeben.

Literatur:

Caldwell,J.

P. und M. C.

de Araujo, 1998. Cannibalistic Interactions Resulting from

Indiscriminate

Predatory Behavior in Tadpoles of Poison Frogs. BIOTROPICA 30(1):92-103.

Gruss

Christian

Rückwände

von:christian.hofstaetter@stud-mail.uni-wuerzburg.de

Wollte nur mal eine Anregung in Sachen Rückwand und Seitengestaltung loswerden. Benutze für meine Terrarien nur noch braunen Silikon der

einfach auf das Glas aufgebracht wird und mittels Einmalhandschuhen in "Form" gebracht wird. Danach einfach Dekomaterial nach Wunsch

aufstreuen (ich selbst nehme Torffasern) und das ganze sieht super aus, hält Jahrzehnte und Pflanzen können ihre Wurzeln gut ins Dekomaterial anheften!

Ps:

Bei vielen Baumärkten gibt es immer wieder Angebote( 6-8DM) und dann heißt es zuschlagen, denn sonnst muß man für eine Silikontube gleich

mal 10 - 15 DM ausgeben.

Tschüss Christian

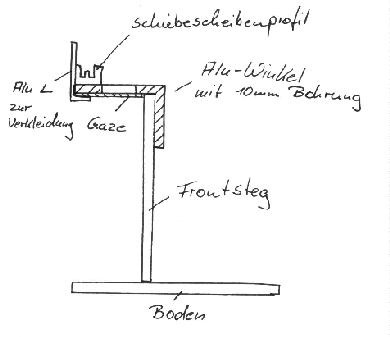

Schiebescheiben

von:JGuether@t-online.de (Jens Güther)

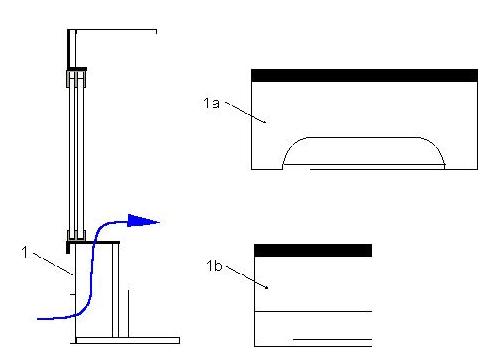

Ich verwende das gezeigte Prinzip auch bei großen Becken (1m) mit entsprechend großen Schiebescheiben, ohne das eine Durchbiegung festzustellen ist. Zur genaueren Beschreibung siehe beigefügte Skizze. Wegen Glasführungsprofilen kann ich Dir alle Terraristikanbieter nennen, z.B. Terraristikshop, Terraristik Braun etc., wenn ich mich nicht total täusche, habe ich auch schon bei Marktkauf/Kaufmarkt solche Teile gesehen.

mfg Jens Güther

Terrarienbau

von: Dirk Loehmann <Dirk.Loehmann@gkss.de>

Da ich schon viele Terrarien gebaut habe, möchte ich an dieser Stelle mein Terrarium neuester Bauart vorstellen. Die Beleuchtung besteht aus sieben 11 Watt Energiesparröhren (enspricht Lichtleistung von 525 Watt), einer 20 Watt Neonröhre (Nachtbeleuchtung-Moonlight), sowie drei Halogenstrahler a 20 Watt (Beckengröße: LxBxH : 80x60x80). Sämtliche Vorschaltgeräte sind in den Deckel eingebaut. Da sich innerhalb des Deckels eine enorme Temperatur entwickelt, war mein bestreben, diese für eine zusätzliche Erwärmung des Terrariums zu nutzen. Die Idee war nun, die warme Luft über Ventilatoren in das Terrarium zu leiten. Durch das Einleiten der warmen Luft wird somit eine Temperaturerhöhung von 5-7 °C erreicht. Die zusätzliche Wärmezufuhr führt jedoch zu einem verstärkten Beschlagen der Scheibe, da die Zimmer-/Raumlufttemperatur und somit auch die Fronscheibe eine wesentlich niedrigere Temperatur aufweist als die Beckentemperatur und somit das Wasser an der Frontscheibe kondensiert. Um nun ein Kondensieren des Wassers an der Scheibe zu verhindern, mußte deren Temperatur angehoben werden. Dazu habe ich die warme luft des Deckles über eine Umlenkscheibe durch einen Schlitz im vorderem Bereich der Deckelscheibe gegen die Frontscheibe geleitet. Die Fronscheibe ist nun fühlbar warm und zu keiner Tageszeit beschlagen. Selbst nach einen Besrühen über die Sprühanlage (Düsen von Gerd) beschlägt diese nicht, da kontinuierlich warme Luft über die Frontscheibe streicht. Eventuell kannst Du Dein Terrarium ja noch umbauen oder zumindest bei dem nächsten Terri diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Ich jedenfalls bin von dieser kostenlosen Wärmezufuhr begeistert und werden alle meine Terrarien umrüsten bzw. alle neuen so bauen.

Sollte irgendjemand hieran Interesse hat, würde ich eine Skizze oder eventuell auch Fotos übermitteln. Da ich Hobbymäßig Terrarien baue (Schauterrarien für den Wohnbereich, oder Zuchtanlagen, Quappenbecken etc.),könnt Ihr gerne Anfragen, solltet aber bedenken, daß ich in Lübeck wohne.

Viele Grüße aus Lübeck

Dirk

Löhmann

Belüftung / E-Profile

von: Dirk Loehmann <Dirk.Loehmann@gkss.de>

Ich baue meine Terarien ähnlich wie Jens Günter.

Allerdings besteht der Winkel(40x10), auf den das E-Profil(schwarz) geklebt wird ebenfalls aus schwarzem Kunststoff. Diesen Kunststoffwinkel gibt es im Baumarkt (bei uns in Lübeck nur bei Max Bahr) recht günstig zu kaufen. Dieser wird dann mit Bohrungen (20 mm Durchmesser) im gewünschten Abstand versehen. Der Winkel ruht auf der vorderen (siehe Abb. 1a und 1b) und hinteren "Lüftungsgrabenscheibe". Für die Abb. 1a benötigt man ein gewisses Fingerspitzengefühl und Erfahrung mit dem Glasschneiden, sowie eine Schablone, an der der Glasschneider geführt wird. Abb. 1b läßt sich leichter verwirklichen, sieht aber nicht so elegant aus. Die vordere Lüftungscheibe kann dann mit Dekofolie (vorzugsweise Esche schwarz) beklebt werden. Ein Durchbiegen ist somit auf gar keinen Fall mehr möglich. Falls jemand ein Foto davon sehen möchte, kann ich jederzeit eines schicken.

Drosophila und Milben

von: Dirk Loehmann <Dirk.Loehmann@gkss.de>

Hallo ,

ich hatte damals auch Probleme mit Milben. Zunächst versuchte ich die Milben von den Fliegen zu trennen, indem ich die Fliegen in ein Glas (Laborbedarf, KAUTEX Weithalsglas aus Kunststoff) gab, in dessen Deckel mittels Lochkreissäge eine Bohrung von ca. 50 mm (je nach Größe der Flasche) vorgenommen wurde. Ein Siebgewebe aus Edelstahl mit der entsprechenden Maschenweite (für kleine und große Drosos) konnte ohne Einkleben in den Deckel eingelegt werden (Durchmesser so bemessen, daß das Gewebe stamm im Deckel sitzt). Die Milben wurden somit durch das "Salzstreuerprinzip" von den Fliegen getrennt. Dies ist eine Methode um bereits verseuchte Kulturen recht gut zu Reinigen, doch sollte man von vornherein eine Milbenentwicklung durch Sorgfältigkeit und Sauberkeit unterbinden.

Ich benutze dazu den bereits erwähnten Tip einer Unterlage aus Styropor. Das Ansatzmedium ist "Bretz-Pampe" (Herr Dr. Bretz möge mir den flapsigen Ausdruck verzeihen) und anstatt der Holzwolle werden Kokosfasern verwendet (entziehen dem Brei keine Feuchtigkeit). Weiterhin habe ich auch schon Kunststoffspaene aus der Dreherei verwendet. Zur Zeit versuche ich gerade wiederverwenbare Kunststoffgewebe (Auswaschen und in der Mikrowelle desinfizieren). Da ich in größeren Mengen züchte (ca. 120 Ansätze im Keller) sollte die Zucht so einfach und wenig zeitintensiv laufen. Aus diesem Grunde habe ich mir von einem befreundeten Zoofachhändler Styropor-Transportboxen für Fische besorgt. Diese wurden auf eine Höhe von 15 cm (Höhe entsprechend der Größe der Ansatzdosen) zurechtgeschnitten und auf jede Ecke ein Stück Styropor mit einer Dicke von 20 mm aufgeklebt. Somit können mehrere Kisten übereinandergestapelt werden. Um nun nicht jede Dosen mit einem Ansatzdatum zu beschriften, wurde auf die Boxen eine Transparenteinlegefolie mittels beidseitigem Klebeband aufgeklebt. In diese Sichthüllen kann dann ein Zettel eingelegt und jederzeit ausgetauscht werden. Auf diesem Zettel wird das Ansatzdatum sowie ein Kennbuchstabe (K und G für große bzw. kleine Drosos) eingetragen. Somit ist auf den ersten Blick zu erkennen, in welcher Box gerade die Fliegen schlüpfen müßten. In jeder Box finden 12 Dosen Platz. Seit ich diese Prinzip (Styropor) verwende, habe ich nie wieder Probleme mit Milben gehabt und kann dies mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Fragt doch einfach bei Zoogfachhändlern nach Styroporkisten nach. Meistens sind sie sogar froh, die Kisten los zu werden, da sie sie sonst entsorgen müssen.

PS. Ein Bekannter von mir hat jedoch trotz Styroporunterlage gelegentlich Ausfälle durch Milbenbefall. Ich vermute, das die Luft innerhalb seiner Ansatzdosen zu feucht ist, da diese mit einem Kunststoffdeckel abgedichtet sind. Die Belüftung erfolgt über einen 30 mm Schaumstoffstopfen. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, das die Behälter ausreichend (maximal) belüftet werden. Daher sollte man auf das alte Prinzip mittels Damenstrumpf zurückgreifen.

Viele

Grüße

aus Lübeck

Dirk

von:

Bernd

Pieper <Pieperfrogs@t-online.de>

Hallo

Alle,

Die

von Dirk perfekt beschriebene

" Salzstreuermethode " wende ich schon einige Jahre mit Erfolg an. Die

Fliegenansätze kommen jeweils in die

"Salzstreuergläser" und

stehen dann kopfüber für einige Stunden auf einem

schwarzen Papier.

Die Fliegen befreien sich selbst von den Milben, die dann

herunterfallen

und durch das Drahtgitter wandern. Man wundert sich, wie viele Milben

schon

nach kurzer Zeit auf dem Papier liegen. Diese Milben kann man dann

sogar

in kleinen Mengen an Jungfrösche verfüttern. Diese

mechanische

Methode sollte man auf jeden Fall allen Giftanwendungen vorziehen.

Grüße

--- Bernd

Kaulquappenwasser

von: Kay Klausing <KKlausing@ligand.com> bzw. Ian Hiler

Hallo,

wir hatten vor geraumer Zeit eine Diskussion uber Erlenzapfen und ich erwähnte den "tadpole tea" von Ian Hiler, in dem die Quappen nur einen Wasserwechsel pro Monat brauchen.

Ich habe endlich mit Ihm Kontakt aufnehmen konnen. Hier ist das Rezept:

28 gr Erlenzapfen (!!!!)

28 gr deutscher Torf (Eheim)

1.89 ltr. Regenwasser

im Topf zu einem leichten Kochen bringen und 20 Minuten köcheln lassen. Abkühlen lassen.

190 ml zu 18.9 ltr. Wasser geben (also etwa 1:100 verdunnen). Fertig!

Die Verdunnung sollte leicht bernsteinfarben sein. Das obige Rezept ergibt etwa 150 ltr. Quappenwasser (tadpole tea).

Jetzt muß ich nur noch Erlen in Sudkalifornien finden!

MfG,

Kay

From Ian

Hiler:

"The

rearing solution I

use with my dart frog tadpoles was derived from an Amazon fish breeding

formula I have used for black water fish. It is based on the

antibiotic

and heath invigorating nature of certain tannics. I first

used it

on tailed amphibian larva fifteen years ago in order to reduce animal

loss

from aggression and infection. I raise each tadpole in an

individual

container holding about a liter of water. I change water

every four

weeks, which usually means each tadpole gets only two water changes

before

it neonates. It is very easy and successful method

that produce

large strong animals with less the five percent loss. "

Wiesenplankton

von: Thomas Krottenmüller <krottenmueller.thomas@t-online.de>

Hallo,

ich fange mein Wiesenplankton mit einem ganz feinmaschigen Kescher (Maschenweite ca. 0.3 mm, Kescherdurchmesser ca. 35 cm), den ich in einem Aquarium-Fachgeschäft erstanden habe. Mit diesem Kescher bewaffnet durchstreife ich die Wiesen indem ich den Kescher vor mir wie ein Pendel hin und her bewege. Dabei streife ich mit dem Kescherrand die Gräser und Blumen ab. Natürlich bekommt man so auch immer etwas Gras oder Blütenköpfe in den Kescher. Das ist aber weiter nicht schlimm, da ich meinen Fang sowieso noch aussortiere. Ich bin selber Besitzer von E.Tricolor und habe die Beobachtung gemacht, daß diese Tiere nur sehr kleine Insekten zu sich nehmen. Daher habe ich von einem Plastikbecher den Boden entfernt und ihn durch ein Maschengewebe ersetzt. Diesen Becher stelle ich auf einen passenden, durchsichtigen Behälter (Einweckglas). In den Becher mit dem Gewebe schütte ich mein Wiesenplankton. Die Tiere, die das Gewebe passieren können gelangen in den unteren Behälter. Gras und die großen Insekten verbleiben in dem oberen, den ich nach ein paar Minuten wieder ausleere. So habe ich immer "artgerechtes" Plankton zur Verfütterung.

Thomas

von:

Peter Nowark <Peter.Nowark@t-online.de>

Hallo,

Ich

fangen mein Wiesenplankton

folgendermaßen:

Mit

einem Kescher bewaffnet

setze ich mich in mein Auto, suche mir dann einen abgelegenen, nur

selten

befahrenen Wald- oder Feldweg aus, fahre an der linken Seite mit

mäßiger

Geschwindigkeit und halte den Kescher während der Fahrt kurz

über

der Grasnabe am Wegesrand. So habe ich in ca. fünf Minuten

vier bis

fünf Gläser voller Insekten. Im hohen Gras

fängt man überwiegend

große Insekten und im kurzen Gras überwiegend kleine

Insekten.

Der Kescher ist rechteckig und hat an der Unterseite eine

Verstärkung

aus Aquarienschlauch damit das gewebe des Netzes nicht

zerstört wird.

Die Verstärkung kannst Du ganz einfach herstellen, indem Du

den Aquarienschlauch

der Länge nach aufschneideest,ihn dann mit Silikon

füllst und

ihn dann über den Draht des Keschers stülpst.Die

Insekten fülle

ich in ein Glas, welches von außen schwarz abgeklebt ist. Der

Deckel

hat viele kleine Löcher, sodaß nur kleine Fliegen

entweichen

können. Meine Frösche sitzen dann gierig auf den

Deckeln und

warten bereits darauf, daß die Insekten aus den

Löchern hervorkriechen.

Mit dieser Methode hält man sich das Terrarium relativ sauber,

da

keine größeren Insekten entweichen können,

und die kleineren

wohldosiert aus dem Glas herauskommen.

Gruß

Peter

Bau von Quappenzuchtanlagen

von Ulrich Schmidt (uli.frog@t-online.de)

Die

erfolgreiche

Zucht von Pfeilgiftfröschen hat zwei Gesichter:

Der Spaß

und der finanzielle Erfolg - und der erhebliche zeitliche

Pflegeaufwand,

der für die Aufzucht der Quappen betrieben werden

muß. Für

die tägliche Pflege von z.B. 50 D.auratus Quappen

muß ein Zeitaufwand

von mindestens einer Stunde gerechnet werden. Hinzu kommen Probleme bei

Abwesenheitszeiten des Züchters: schon ein

verlängertes Wochenende

Urlaub oder eine Dienstreise verlangt organisatorische

Maßnahmen,

bei längeren Fernbleiben muß die Zucht oft

eingestellt werden.

Eine Lösung bieten die automatisierten Anlagen, die von

erfolgreichen

Züchtern eingesetzt werden, siehe die DATZ- Berichte im Sommer

95.

Diese Anlagen sind gut, aber mit größeren

Platzbedarf verbunden

und teuer. Sie eignen sich eigentlich mehr für den

professionellen

Züchter, der mehrere hundert Quappen im Monat hochzieht. Die

von mir

gebauten Anlagen haben eine kompakte Bauweise, und sind für

alle Arten

von Pfeilgiftfroscharten geeignet. Man kann meine Anlagen prinzipiell

in

zwei Beckenarten unterteilen:

- Tropfkörperbetrieb

mit Wasserkreislauf

An den Aus- und

Einlaufklinken wird ein Aquarienfilter angeschlossen. Der Filter wird

mit

den handelsüblichen Materialien gefüllt. Der Besatz

sollte, wie

bei einem Aquarium, langsam erfolgen, bis sich der Filter biologisch

eingefahren

hat. Ein Wasserwechsel erfolgt durch Absaugen des Wassers aus dem

unteren

Wasserteil der Anlage. Zusätzlich kann hier auch ein Heizstab

integriert

werden. Diese Betriebsart eignet sich z.B. für Quappen der

Tinctorius-

und Auratusgruppe sowie für alle Arten die nicht kannibalisch

oder

hemmstoffabsondernd sind (Terribilis, Tricolor, etc.).

- Sprührohrbetrieb

mit Frischwasserzulauf

über einen

Wasservorratsbehälter mit Pumpe wird den Quappen ein bis x-mal

täglich,

am besten Zeitschaltuhrgesteuert, Frischwasser zugeführt. Das

Abwasser

sammelt sich im unteren Wasserteil und wird mittels Heberprinzip

automatisch

in einen Abwasserbehälter entlehrt. Diese Betriebsart ist

für

kannibalische, stark hemmstoffabscheidende Quappen (z.B.

Quinquiventatus-Gruppe),

aber natürlich auch für eine gemischte Besetzung

geeignet. Nach

einiger Zeit müssen die Rohre und Leitungen gereinigt werden.

Hierbei

ist es unbedingt notwendig, den Leitungsverlauf, die

Anschlüsse und

die Tropfrohre in exakt der gleichen Konstellation wie ausgeliefert

zusammenzubauen.

Der Grund liegt in der komplizierten Hydraulik, die aufgrund von

Versuchen

und Berechnungen einen Niederdruckbetrieb überhaupt

möglich macht.

Natürlich können diese Becken auch im

Sprührohrbetrieb mit

Wasserkreislauf gefahren werden. Der Vorteil der

Tropfkörperanlagen

liegt in dem nahezu wartungsfreien Betrieb. Bei den

Sprührohranlagen

müssen öfters die Rohre und die

Austrittslöcher gereinigt

werden (Zahnbürste). Es empfiehlt sich einen Feinfilter

zwischen zu

schalten. Auf Wunsch kann in den Anlagen auch eine "Gelegeetage"

integriert

werden. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und der günstigen

Temperaturen

ist eine gute Entwicklung der Eier gewährleistet, und die

Gelege haben

einen festen Platz.

Kosten der

Quappenzuchtanlage

Die Anlagen kosten

zwischen 2,50 DM und 3,00 DM pro Quappenbehälter. So kostet

eine dreistufige,

doppelreihige Anlage mit 54 Behältern für den Betrieb

im Wasserkreislauf

150,- DM, eine zweistufige, dreireihige Anlage mit 60

Behältern für

Frischwasserzufuhr 180,- DM. Für eine zusätzliche

Gelegeetage

wird ca. 20 % Aufschlag berechnet. Als Pumpen können bei

Tropfkörperanlagen

die handelsüblichen Außenfilter eingesetzt werden

(z.B. Eheim,

Sicce etc.) Günstig sind hier Filter mit integrierter Heizung.

Preise:

zwischen 70,- DM und 170,- DM. Für den Betrieb mit

Frischwasser

empfehle ich 12 Volt Campingpumpen mit einer

Mindestförderhöhe

von 5,5 m (0,55 bar). Zusammen mit einem 12 Volt Netzteil kosten diese

Pumpen zwischen 33,- DM und 80,- DM (z.B. bei ELECTRONIC CONRAD). Die

neuen

Anlagen mit großen, 250 ml fassenden Behältern

kosten für

den Betrieb im Wasserkreislauf 200,- DM (54 Behälter)

für eine

Frischwasseranlage 250,- DM (60 Behälter). Der Betrieb der

Frischwasseranlage

mit großen Behältern muß über die

Wasserleitung oder

entsprechend großen Pumpen erfolgen!

Haltung und Zucht von E. silverstonei

von: Peter Nowark <Peter.Nowark@t-online.de>

Hallo Kay,

Meine Adulti ( 1 Paar) sitzen in einem Becken 100 x 50 x 45, das sehr dicht bewachsen ist. Platziert habe ich das Becken in meinem Froschkeller direkt auf dem Boden, da sich in den höheren Ebenen deutlich mehr Wärme entwickelt. Die Temperaturen liegen bei Tag um ca. 22° C. in der Spitze und senken sich nachts auf ca. 17-18° ab. Um den Tieren die Möglichkeit einer Wärmeauftankung zu geben, habe ich einen 12 Volt/20 Watt-Spot in einer Ecke installiert. Dieser ist zeitgleich der Beleuchtung zugeschaltet. (Ich habe allerdings nur ganz selten gesehen, daß die Tiere diese lokale Wärmequelle nutzen) Die Hauptbeleuchtung besteht aus einer Repti-Sun 2.0, 30 Watt Leuchtstoffröhre. Das Becken ist bepflanzt it Bromelien und verschiedenen Rankpflanzen. der Bodengfrund und die Rück- und Seitenwände sind mit Xaxium-Platten verkleidet. Mittlerweile ist das Becken sehr dicht bewachsen. 2 mal täglich wird das Becken mit meiner Beregnungsanlage ca. 1,5 Minuten eingenebelt. Die Tiere lieben diesen Regen sehr, denn sie kommen sofort aus ihren Verstecken wenn es zu regnen beginnt, und setzen sich direkt in den Regen hinein. Gleiches habe ich auch bei meinen ersten Jungtieren beobachtet, die mittlerweile eine Größe von vier cm überschritten haben, und sich jetzt, nach ca. eine 3/4 Jahr von einer Kupferfarbe ins Orange umgefärbt haben. Leider habe ich aus der ersten Legephase ( drei Gelege in einem Abstand von ca. fünf Wochen) großziehen können, da ich, bedingt durch einige Versuche auch einige Fehler gemacht habe. Seit Jan/Feb habe ich nun regelmäßig in einem Abstand von ca. 4-5 Wochen ein Gelege mit ca. 40-45 Eiern. Von meinem ersten Gelege sind ca. 30 Jungtiere an Land gegangen. Da einige Eier (ca. 10-15) von diesem Gelege verpilzten, habe ich das zweite Gelege nach 2-3 Tagen bereits herausgenommen. Das hatte zur Folge, daß sich aus diesem Gelege nur drei Frösche entwickelten. Heute wird jedes Gelege bis kurz vor dem Quappentransport im Becken gelassen. Es stört überhaupt nicht, wenn einige der Eier verpilzt sind. Das Männchen pflegt das Gelege über den gesamten Zeitraum und verlässt dieses nur ganz selten.Aus meinem dritten Gelege in diesem Jahr konnte ich 42 Kaulquappen zu Fröschen heranziehen. Zur Aufzucht der Kaulquappen muß ich sagen, daß es keinen Unterschied in der Qualität ausmacht, ob diese im Freien oder im Keller großgezogen werden. Ich konnte nur feststellen, daß die Kaulquappen, die ich draußen großgezogen habe, wesentlich langsamer heranwuchsen als die, die ich (vom gleichen Gelege) im Keller pflegte. über dem Aufzuchtbehälter liegt allerdings eine Repti-Sun 5.0 Röhre, die 5 % UV-Antail abgibt. Draußen hatte ich ein Teperaturunterschied von teiweise 27° tagsüber bis 13° nachts. Das scheint den Tieren überhaupt nichts auszumachen. Seit einiger Zeit besitze ich nun ein Wasserkühlgerät, das die Wassertemperatur im Keller um 5° nachts absenkt. Die Temperatur des Wassers liegt tagsüber bei ca. 21-22°. Zur Zeit besitze ich ca. 70 Jungfösche, die prächtig heranwachsen, und noch einmal die gleiche Anzahl Kaulquappen. Anmerken möchte ich, daß die Elterntiere von mir offiziell in einem Terrariengeschäft vor ca. zweieinhalb Jahren gekauft wurden und ordnungsgemäß bei der Behörde angemeldet wurden.

MFG

Peter

dazu

noch Fragen

und Antworten:

Frage:

Hallo Peter,

vielen Dank fur

die detailierten Ausfuhrungen. Da hast Du ja bestimmt eine Weile tippen

mussen (oder Du bist einfach wesentlich schneller als ich).=:) Dein

Erfolg

ist ja wirklich imponierend, herzlichen Gluckwunsch! Du weist ja

bestimmt,

dass etliche Pfleger sich mit unbefruchteten oder nicht entwickenden

Gelegen

rumschlagen. Bei Dir scheint es ja ganz wunderbar zu funktionieren. Aus

diesem Grund mochte noch einmal mit ein paar gezielten Fragen

nachhaken.

Was konnte deiner Meinung nach der Grund fur die vielen, sich nicht

entwickelnden

Gelege sein? Du lasst die Eier im Terrarium, wo sie vom Mannchen

bewacht

werden. Ich habe das auch versucht, die Eier haben sich aber trotzdem

nicht

entwickelt. Das Mannchen hat sie dann einfach nach einer Weile

verlassen.

Ich habe eine Gruppe von 3.1. Konnte es sein, dass nur ein Mannchen

fruchtbar

ist? Oder die 3 sich zu sehr im Wege sind?

Antwort:

Es könnte

ein Grund dafür sein, daß sich die Tiere bei derv

Eiablage gegenseitig

stören. Bei fast allen meiner Zuchttiere habe ich jedenfalls

diese

Erfahrung gemacht. Ausnahmen sind die kleineren Arten. Ich halte all

meine

Zuchttiere nur paarweise.

Frage:

Auch ich verwende

Reptisun - Rohren als Beleuchtung. Hast Du Tests durchgefuhrt mit

Rohren,

die kein UV abgeben? Irgendwelche Unterschiede? Meine

Haltungsbedingungen

sind ahnlich wie Deine, allerdings sind Temp. etwa 24oC tags und nachts

etwa 18-19oC, also nur unwesentlich hoher. Im Winter hatte ich eine

Warmestrahler

, 2 20W Halogenbirnen, die die Tiere allerdings nie genutzt

haben,

deshalb habe ich sie wieder enfernt. Also kann ich kaum glauben, dass

es

die Haltungsbedingungen sind. Wie sieht es mit der Ernahrung aus?

Welche

Futtertiere? Vitaminpulver?

Antwort:

Ich achte sehr

auf abwechslungsreiche Kost bei meinen Silverstonei.Die

Fütterung

findet zwei bis drei mal wöchentlich statt. das Futter besteht

aus

Drosophila, mittleren Heimchen oder Grillen, Ofenfischchen (wird am

liebsten

verspeist), Stubenfliegen und sehr wenig Wachsraupen.

Drosophila,

Heimchen, Grillen und Stubenfliegen werden grundsätzlich mit

Amivit-Vitaminpulver

bestäubt. Meine Quappen der ersten Legephase habe ich

ausschliesslich

mit verschiedenen Sorten Trockenfutter gefüttert, was zur

Folge hatte,

daß die Jungtiere sich erst nach 9-10 Monaten vom Kupfer ins

orange

umfärbten. In diesem Jahr habe ich als Hauptnahrung gefrorenes

Futter

wie Artemia, Bachflohkrebse( kleingemahlen) Wasserflöhe

gefüttert.

( Lebende Bachflohkrebse, lebende weiße Mückenlarven

und lebende

Wasserflöhe wurden nicht angenommen) Erfreulicherweise bekamen

die

kleinen Fröschchen bereit nach ca. 14 Tagen ein orangefarbenes

Köpfchen.

Ich bin gespannt, wie sich die Farbe weiterentwickelt.

Frage:

Wie gross waren

die Jungfrosche als sie an Land gegangen sind? Meine sind etwa 8 mm

gross,

also recht klein. War vielleicht die Wassertemperatur zu hoch oder sind

sie halt einfach so klein?

Antwort:

Auch meine Jungfrösche

sind sehr klein an Land gegangen. Sie wachsen aber im

Verhältnis zu

Tinctorius-Jungfröschen sehr schnell.

Frage:

Leider habe ich

aus der ersten Legephase ( drei Gelege in einem Abstand von

ca. fünf

Wochen) großziehen können, da ich, bedingt durch

einige Versuche

auch einige Fehler gemacht habe.

Antwort:

Ich habe im Frühjahr/Sommer

letzten Jahres die Quappen des erste Geleges geteilt, und eine

Hälfte

im Keller und die andere Hälfte auf meinem Dachgarten

gehalten. Nach

ca. 4 Wochen stellte ich fest, daß die Quappen im Keller, wo

ich

nur wenig Nachtabsenkung hatte, doppelt so groß waren als die

Quappen

auf meinem Dachgarten. Es war zu der Zeit allerdings noch sehr

kühl

draußen (manchmal 15-16° tagsüber und nachts

fiel die Temperatur

teilweise auf 9° ab) Als es draußen wärmer

wurde, habe ich

alle Quappen ins Freie gestellt. Um das Wasser in den Morgenstunden

etwas

schneller aufzuheizen, habe ich beide Aquarien in die Sonne gestellt.

Hatte

die Wassertemperatur ca. 20° erreicht, habe ich die

Behälter wieder

in den Schatten gestellt. Leider habe ich eines Morgens vergessen, die

Behälter zurück zu stellen, sodaß die

Wassertemperatur

auf 35° anstieg. Das haben nur vier Quappen überlebt.

Ich habe

mir vor einer Woche ein Wasserkühlaggregat zugelegt, damit ich

das

Wasser in der Nacht auf ca. 15-16° absenken kann. Das Wachstum

der

Quappen wird dann langsamer sein. Ich hoffe dadurch etwas

größere

Jungfrösche zu bekommen und vielleicht auch etwas mehr Farbe.

Der

zweite Fehler war, daß ich das Gelege zu früh aus

dem Terrarium

genommen habe. Von diesem Gelege ist nur ein Frosch an Land gegangen.

Interessant

ist übrigens auch, daß die Eier bis zur Teilung

aussehen, als

ob sie nicht befruchtet wären. Gelege, die so aussehen

würde

ich bei meinen anderen Fröschen sofort vernichten.Im Gegensatz

zu

meinen anderen fröschen nehme ich bei meinen Silverstonei

keine verpilzten

Eier aus dem Gelege. Die Gallerthülle ist bei diesen Eiern

wesentlich

härter als die der anderen Pfeilgiftfrösche.

Frage:

Hier fehlt etwas(

vielleicht: .... nichts grossziehen koennen....?). Welche Versuche? Ich

ware auch gerne an den Fehlern interessiert (vielleicht begehe ich ja

gerade

einen). Es tut mir leid, Dir so viele Locher in den Bauch gefragt zu

haben,

aber Du bist halt einer der wenigen, der erfolgreich mit der Nachzucht

von E. silverstonei ist (das hast Du davon.=:) ).

Antwort:

Es braucht Dir

nicht leid zu tun, daß du mir "Löcher in den Bauch

fragst".

Genauso wie ich mich darüber freue, wenn mir jemand Tips und

gute

Ratschläge gibt, gebe ich auch gern meine Erfahrungen weiter.

Ich

hasse es, wenn jemand aus reiner Profitgier seine Erfahrungen

für

sich behält. Letztendlich geht es bei unserem Hobby um

Lebewesen.

Wo würden wir heute stehen, wenn es gerade diesen

Erfahrungsaustausch

nicht geben würde; wenn jeder seine Erfahrungen für

sich behalten

würde?

MFG

Peter

Klima im Terrarium

von: Peter Nowark <Peter.Nowark@t-online.de>

Das Problem, das wir haben ist, daß wir mehrere Faktoren bei unseren Froschterrarien berücksichtigen müssen:

Da ist 1. die richtige Temperatur

2. die richtige Luftfeuchtigkeit

3. der ständige Luftaustausch

Es dürfte relativ einfach sein, eine einzelne der drei Komponenten in unseren Terrarien zu realisieren. Kommt eine zweite und dritte Komponente hinzu, wird es deutlich schwieriger das Klima, das unserer Pfleglinge benötigen, möglichst naturgetreu nachzuahmen. Konstruieren wir unsere Becken so, daß wir z. B. eine höhere Frischluftzufuhr haben wollen, dann sinkt zwangsläufig die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Becken. Verringere ich die Frischluftzufuhr, dann entsteht in den Becken eine Stauluft, die sehr schnell Schimmelbefall hervorruft.

Ich habe das Problem so gelöst, daß ich nicht die einzelnen Terrarien beheize, sondern den gesamten Raum. Der Raum ist überdurchschnittlich gut isoliert; sodaß selbst im Winter die Vorschaltgeräte der Leuchtstofflampen und die Lampen selbst ausreichen, den Raum auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Da ich alle Fenster zugebaut habe, wurde eine Zwangsvbe- und Entlüftung eingebaut In fetgelegten Intervallen wird zeitgleich in einer Ecke des Raumes Frischluft von draußen durch einen Schacht, der die Luft vorwärmt, zugeführt und in der anderen Ecke wird verbrauchte Luft über einen ventilator abgeführt. Die Frischluft erwärmt sich sehr schnell wieder im Raum. über jede Beckenreihe habe ich leise laufende Ventilatoren angebracht, die die Luft horizontal über die Becken blasen. Man kann deutlich sehen, daß der Luftsog, der über den Becken weht, verbrauchte Luft aus den Becken mitnimmt; aber so mäßig, daß keine Zugluft in den Becken entsteht. Zwangsläufig wird durch den Belüftungsschcht wieder frische Luft hereingesaugt. (man kann das an den sehr leichten Bewegungen der Pflanzen im Terrarium sehen). Es mag sicherlich noch andere Möglichkeiten geben, diese drei Komponenten in Einklang zu bringen; jedoch wird es wohl sehr schwer sein, naturnahe Bedingungen in unsere Terrarien einzubringen, sei das Terrarium auch noch so groß. Es wird immer ein geschlossener "Kasten" sein. Tiere, die unser Klima im Sommer vertragen und eine Zeitlang draußen gehalten werden, sind für diese Zeit ständig frischer Luft und natürlichen Sonnenlicht ausgesetzt. In vielen Fällen nimmt das Tier zusätzlich abwechslungsreiches Futter (Wiesenplankton) auf. Uns geht es doch auch nicht anders; wenn wir uns den ganzen tag in verschlossenen, schlecht durchlüfteten Räumen aufhalten, dann sehnen wir uns doch auch nach einem Spaziergang o.ä. in der freien Natur. Haben wir genug frische Luft "getankt" dann fühlen wir uns viel besser und haben neue Kräfte gesammelt.

Bau einer Regenanlage

von: Dietmar <frog.didi@cityweb.de>

Ich habe

eine Pumpe

von Ford (gebraucht für 20,- vom Schrotthändler) und

zwar für

die Scheinwerferwaschanlage, die ist robuster und bringt mehr Leistung.

Ich

habe 8 50er Würfel

und 6 50x30 cm Würfel. In den großen Becken sind 3

Gardena-

Nebeldüsen, in den kleinen Becken nur 1 Nebeldüse.

Insgesamt

also 30 Düsen. Meine Anlage ist 2 m lang und 2 m hoch. Die

Düsen

halten nicht ihr Versprechen und nebeln nicht. Es tropft aber auch

nicht.

Es kommt ein ca. 45 Grad breiter , feiner Tropfenregen aus den

Düsen,

der bei frontliegender Düse die Heckscheibe ausreichend

befeuchtet.

Die oberen Düsen sprühen genausogut wie die untersten

- kaum

ein Unterschied.

Da

ich keinen Wasseranschluß

und keinen Abfluß an der Anlage habe, muß ich bei

einem täglichen

Sprühen von 1,5 min. alle 4 Tage ca. 40 Liter Wasser

auffüllen.

Also 10 Liter am Tag oder 6,67 Liter pro Minute. Das macht 222 ml pro

Düse.

Gardena

verkauft 1 Sorte

Nebeldüsen. Ich habe aber einen Unterschied festgestellt. Man

muß

die Düsen in den Verpackungen vergleichen. Einige Packungen

haben

Düsen mit einem Düsentrichter von ca. 45 Grad, aus

denen kommt

bei meiner Anlage nur ein grober Wasserstrahl - also unbrauchbar - die

anderen haben ca. 60 Grad Düsentrichter. Die benutze ich.

30

Düsen sind bei mir

fast Limit. In den oberen 6 Becken sind eigentlich 2 Düsen.

Die eine

wurde aber mittels Stopfen stillgelegt, weil 36 Düsen einfach

zuviel

ist.

Die

Pumpe läuft seit

3 Jahren ohne Probleme. Billige Schaltuhr mit 15 min Schaltung,

geschenktes

Relais (Einzelne Sek. bis Stun.), Trafo 12 V, 2 oder 3 Amp.; Steigrohre

von Gardena (ich glaub 16 mm), Zuleitung Gardena 6 mm.

Bei

mir ist's also ein Mittelding

- Tropfen etwas über Nebelgröße.

Würde

ich nur ein drittel

der Düsen betreiben, würde es auch nicht nebeln. Die

Wassermenge

pro Düse würde aber merklich zunehmen.

MfG Didi

Temperaturabfall in Styroporkisten

von: Thomas Schäffer <thomas.schaeffer@uni-bielefeld.de>

Da ich

vor kurzem mal Frösche

durch die Kälte transportieren mußte habe ich vorher

mal den

Temperaturverlust in Styroporkisten nachgemessen.

Also:

habe 2 unterschiedliche

Kisten genommen:

Kiste

KL, 6 Liter Inhalt,

Wandstärke 6 cm

Kiste

GR, 25 Liter Inhalt,

Wandstärke 4 cm

Die

Kisten wurden in einem

26 Grad warmen Raum verschlossen und dann in den Kühlraum bei

6 Grad

aufgestellt. Mal ohne Wasser und mal mit 1 bzw. 2 Liter 25 Grad warmen

Wasser als "Temperaturspeicher". In der Kiste befand sich der

Temperaturfühler,

die Temperatur habe ich mit dem PC mitgeschrieben. Die Kisten wurden

während

der Messung NICHT geöffnet.

Die

Ergebnisse:

-in

Kiste GR ohne Wasser

war's bereits nach 20 Minute 11 Grad kalt, nach 35 Minuten 7 Grad!! Die

armen Frösche...

-in

Kiste GR mit 2 Liter

Wasser (mit 25 Grad) war es nach 5 Stunden immer noch 15 Grad warm.

-in

Kiste KL war es mit

nur 1 Liter Wasser nach 5 Stunden noch 16 Grad warm.

Wer

also seine Frösche

ohne "Wärme-Speicher" in den Kofferraum stellt und dann im

Frühjahr

oder Herbst von der Börse nach Hause fährt

muß sich nicht

wundern, wenn die Tiere die Grätsche machen.

Hier die

dazugehörigen

Meßkurven: