Der Bau eines Regenwald-Terrariums

In diesem Artikel möchte ich den Bau meines Regenwald-Terrariums beschreiben, das ich Anfang des Jahres 2001 fertiggestellt und eingerichtet habe.

Das Terrarium sollte die Maße 150 x 60 x 70 cm (LxBxH) haben, die Frontscheibe sollte ca. 10 cm schräg nach hinten abfallen und die vorderen Hälften der Seitenscheiben sollten durchsichtig sein. Außerdem sollte man die Möglichkeit haben, auch von oben in das Terrarium einzusehen, damit eine eventuelle Brutpflege der Frösche besser beobachtet werden konnte. Weiterhin sollte eine automatische Sprühanlage und ein Bachlauf eingebaut werden.

Mit diesen Vorgaben fing ich an zu bauen. Die Boden- und Rückscheibe, sowie die hinteren Hälften der Seitenscheiben klebte ich aus den Scheiben eines alte Aquariums, das in unserem Aquarienverein ausrangiert worden war. Zum Kleben der Glasscheiben benutzte ich schwarzes Perenator Silikon. Da ich schon drei Mal erlebt habe, dass Silikon nicht aushärtet, mache ich immer einen Tag bevor ich mit dem Bau beginne eine Klebeprobe mit jeder neuen Kartusche. Erst wenn das Silikon auch wirklich hart wird, benutze ich diese Kartusche weiter. Da das alte Aquarium nur 60 cm hoch war, musste ich noch einen 10 cm breiten Streifen oben auf die Rückscheibe kleben, um auf meine 70er Höhe zu kommen. Da diese Fläche hinterher sowieso von innen mit Mexifarn verkleidet werden sollten, störten die zusammengeklebten Stellen später nicht.

Der vordere Steg des Terrariums, auf den ich später das Lüftungsgitter geklebt habe, hat eine Höhe von 8 cm. Hinter diesen Steg wurde ein Abteil von ca. 30 x 30 cm und 6 cm Höhe dicht eingeklebt, in dem hinterher der Bachlauf enden sollte, so dass sich ein kleiner Teich bildete. Für den Betrieb des Bachlaufes bohrte ich 2 Löcher mit 12 mm Durchmesser in die rechte hintere Ecke der Bodenscheibe, in die ich zwei Silikonschläuche für den Zu- und Ablauf mit Aquariensilikon einklebte. Das ist eine sehr preiswerte und robuste Möglichkeit der Schlauchdurchführung durch Glas. Der Ansaugschlauch wurde auch gleich auf ein 12 mm PVC-Rohr gesteckt, was wiederum mit kurzen Silikonschlauchstücken auf die Bodenplatte geklebt wurde. Der Schlauch für den Bachlauf wurde ca. 30 cm an der Rückscheibe hoch geführt und verklebt.

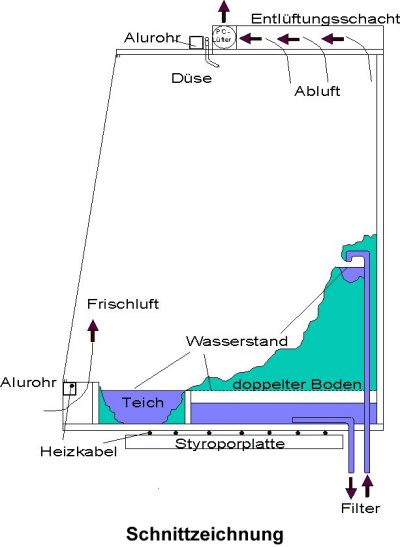

Nachdem dieses Grundgerüst des Terrariums fertig war , konnte ich damit beginnen, den doppelten Boden einzukleben. Der Lavakies, den ich in meinen Terrarien seit je her als Bodengrund verwende, sollte nämlich nur in einer dünnen Schicht auf einem Sieb liegen unter dem sich ein Reservoir mit variablem Wasserstand befindet. Das erspart einerseits Gewicht und man hat die Möglichkeit, den Kies von Zeit zu Zeit mit einer Blumenspritze von oben durchzuspülen und auf diese Weise zu reinigen. Als Sieb benutzte ich eine feinmaschige (0,5 mm Maschenweite) und stabile Polyestergaze, die auf 5 cm hohe Streifen von 2 cm dicken Styrodur geklebt wurde. Die Styrodurstreifen habe ich im Abstand von ca. 10 cm mit Lücken auf die Bodenplatte mit Silikon aufgeklebt. In die Streifen habe ich Löcher und Kerben geschnitten, damit das Wasser noch darunter- oder nebenher fließen kann. Als dieses „Ständerwerk“ fertig war, klebte ich die Gaze auf. Dabei galt es, darauf zu achten, dass die Gaze rundherum richtig dicht verklebt wurde damit kein Kies oder später gar ein Frosch in das Wasserreservoir gelangen konnte.

Nun wurde mit den Felsaufbauten und dem Bachlauf begonnen. Dazu habe ich Styroporplatten unregelmäßig ausgeschnitten und mit Silikon übereinander geklebt. Dabei sollte man darauf achten, dass die Formen möglichst unregelmäßig und chaotisch sind, umso natürlicher sieht das Ergebnis nachher aus! Die Felsen wurden noch mit Messer, Händen und Heißluftpistole bearbeitet und die Lücken noch mit reichlich Silikon abgedichtet. Hierfür muss natürlich nicht unbedingt teures Aquariensilikon verwendet werden, es sollte nur ein Material ohne Antipilzmittel sein! Der am Boden modellierte Bachlauf endet in dem oben beschriebenen Wasserteil.

Damit der Teich nicht so unnatürlich eckig aussieht, habe ich mit 2-Komponenten PU-Schaum eine „Böschung“ eingeschäumt. Das Wasser sollte später, vom Filter kommend, den Hügel in der rechten hinteren Ecke herunter über den Bachlauf am Boden in den Teich laufen. Dort soll es überlaufen und dann durch die Gaze in das Wasserreservoir laufen, um von dort zurück in den Filter gesaugt zu werden. Sollte die Pumpe, ein Außenfilter der Fa. Eheim, einmal ausfallen, kann der Teich, der ja Wasserdicht verklebt ist, nie austrocknen und eventuell abgesetzte Kaulquappen haben immer noch genug Wasser unter dem Bauch.

Als ich endlich mit dem Aussehen des künstlichen Felsens zufrieden war, ging es an die Beschichtung des Styropors. Dazu verwendete ich braune Abtönfarbe, die ich in einer ersten Schicht dick auf das Material gestrichen habe. Als diese Schicht nach ein paar Tagen vollständig getrocknet war, strich ich das Ganze noch einmal und drückte in die noch nasse Abtönfarbe reichlich ungedüngten Gartentorf. Wenn dann nach mehreren Tagen dieses Farb- Torf- Gemisch trocken ist, kann man den überschüssigen Torf vorsichtig mit einem Pinsel abfegen oder mit einem Staubsauger absaugen. Übrig bleibt dann ein sehr naturgetreu aussehender künstlicher Berg.

Die Rück- und Seitenscheiben konnten danach ebenfalls verkleidet werden, wozu ich Mexifarn und den Staub, der beim Sägen dieses Materials angefallen war, verwendete. Mexifarnplatten verklebe ich immer ganzflächig, indem ich die ganze Platte mit Hilfe eines Plastikspachtels mit braunem Silikon bestreiche und dann an die Glaswände klebe. Dabei verbraucht man zwar etwas mehr Silikon als bei einer punktweisen Verklebung, aber nach Jahren, wenn sich der Mexifarn zersetzt hat, bleibt immer noch eine schöne, braune Rückwand zurück, was bei wenigen Silikonpunkten zur Befestigung nicht der Fall wäre. Einige Glasflächen habe ich mit braunem Silikon eingerieben und dann Mexifarnstücke und –staub aufgedrückt, was auch eine sehr unregelmäßige und natürlich aussehende Rückwand ergibt.

Mit Fertigstellung der Rückwand- und Seitenverkleidung waren die Schmutz verursachenden Arbeiten beendet und die restlichen Arbeiten konnten im Wohnzimmer erfolgen, so dass das halbfertige Terrarium aus der Garage in das Wohnzimmer getragen wurde. Dort fand es auf einem eigens dafür geschweißten Gestell aus 30 mm Quadratrohr Platz.

Die

abgeschrägten vorderen Hälften der Seitenscheiben und die

Deckscheibe wurden nun eingeklebt. Der Deckel des Terrariums wurde so

gebaut, dass man den hinteren Teil der Scheibe unter der Beleuchtung

auswechseln kann, um diese Scheibe besser reinigen zu können

oder um sie bei Bedarf gegen UV-durchlässiges Glas (z. B.

Borflorat 33 der Fa. Schott Glas, Mainz) austauschen zu können.

Durch diese Bauweise liegt allerdings der Vorderteil des Deckels,

eine Scheibe von 20 x 150 cm, nur auf den beiden Seiten auf, wodurch

sich diese Scheibe anfangs in der Mitte um ca. 12 mm nach unten

durchbog, und das, obwohl ich extra 10 mm dickes Glas verwendet habe.

Um das Durchbiegen zu verhindern, klebte ich ein 24 mm Quadratrohr

aus Aluminium mit Hilfe einer Schraubzwinge von oben fest mit Silikon

auf die Deckscheibe.

Die

abgeschrägten vorderen Hälften der Seitenscheiben und die

Deckscheibe wurden nun eingeklebt. Der Deckel des Terrariums wurde so

gebaut, dass man den hinteren Teil der Scheibe unter der Beleuchtung

auswechseln kann, um diese Scheibe besser reinigen zu können

oder um sie bei Bedarf gegen UV-durchlässiges Glas (z. B.

Borflorat 33 der Fa. Schott Glas, Mainz) austauschen zu können.

Durch diese Bauweise liegt allerdings der Vorderteil des Deckels,

eine Scheibe von 20 x 150 cm, nur auf den beiden Seiten auf, wodurch

sich diese Scheibe anfangs in der Mitte um ca. 12 mm nach unten

durchbog, und das, obwohl ich extra 10 mm dickes Glas verwendet habe.

Um das Durchbiegen zu verhindern, klebte ich ein 24 mm Quadratrohr

aus Aluminium mit Hilfe einer Schraubzwinge von oben fest mit Silikon

auf die Deckscheibe.

Auch als unteren Steg, auf dem die Schiebescheiben laufen, habe ich das 24 mm Quadratrohr benutzt, da dieses eine wesentlich bessere Stabilität als ein vergleichbarer Glassteg hat. Durch eine rechts und links unten angebrachte Bohrung, kann ich ein Heizkabel in das Quadratrohr schieben, welches dieses aufheizt. Dadurch steigt immer etwas warme Luft an der Frontscheibe hoch und hält diese frei von Kondenswasser.

Nach diesen Arbeiten wurden die Doppel-U-Schienen für die Schiebescheiben eingeklebt, die Gaze auf die seitlichen oberen Lüftungsschlitze geklebt und die auswechselbare hintere Deckscheibe aufgelegt. Normalerweise baue ich meine Terrarien so, dass ich einen Lüftungsschlitz habe, der über die gesamte Beckenbreite am hinteren Ende des Terrariendeckels verläuft. Weil dieses Terrarium aber in ein Bücherregal eingebaut ist, wollte ich diese Bauweise hier nicht anwenden, um Schimmelflecken an der Zimmerwand und den Büchern durch die feuchte Terrarienluft zu vermeiden. Das ist der Grund, weshalb ich die Lüftungsschlitze seitlich im Deckel angebracht habe. Die feuchte Luft wird jetzt rechts und links durch 2 Glasschächte mittels PC-Lüftern aus dem Becken abgesaugt und außerhalb vom Bücherregal seitlich abgeführt. Die kleinen Axiallüfter laufen mit Gleichspannungen von 3,5 bis 12 Volt, so dass die Lüftungsleistung mittels eines verstellbaren Steckernetzteils je nach Bedarf eingestellt werden kann. Man sollte nicht zu stark entlüften, da das Becken sonst schnell zu trocken wird. Den unteren Lüftungsschlitz habe ich mit Alu-Lochblech beklebt, da dieses besser zu reinigen ist als die im Deckel verwendete Kunststoffgaze.

Der Spalt in der Mitte der geteilten Frontscheibe musste nun noch so abgedichtet werden, dass selbst Futtertiere von der Größe einer Drosophila nicht entweichen können. Dazu wurde auf die außen liegende Schiebescheibe an der Stelle, wo sie über die innere Scheibe lappt, eine Silikonwulst aufgeklebt, die genau so dick ist, wie der Spalt. Zum Schutz der Seitenscheiben beim Schließen des Terrariums erhielten die Stoßflächen der beiden Schiebescheiben auch noch eine Silikonwulst als Puffer. Damit waren endlich die Glasarbeiten abgeschlossen.

Das Terrarium wird durch 3 Lampen je120 cm Länge (36 W) vom Typ Osram Lumilux, Lichtfarbe 11, mit elektronischen Vorschaltgeräten beleuchtet. Über den Leuchten sind hochglänzende Reflektoren angebracht, so dass die Lichtausbeute maximal ist. Die Neonlampen habe ich zusammen mit den Reflektoren auf einem Brett befestigt, das mit Hilfe von 2 U-Profilen unter den untersten Regalboden geschoben werden kann, damit ein Lampenwechsel leicht möglich ist.

Zur

Beregnung des Terrariums habe ich 7 selbstgebastelte Düsen

angebracht. Hierbei handelt es sich um Nasenspraydüsen, die ich

in ein Stück 4/6 mm PVC Rohr eingeklebt habe. Um dem Sprühstrahl

die richtige Richtung zu geben, wurde das PVC-Rohr noch im Winkel von

ca. 110 Grad gebogen. Die PVC-Röhrchen wurden von innen durch

Bohrungen mit 7 mm Durchmesser geschoben und außen mit

Pneumatik-Steckverbindungen verbunden. Gesprüht wird mit einer

Flügelzellenpumpe (Typ TS-L-510-P-DBV16-SX12

der Fa. Eckerle Industrie-Elektronik,

Malsch) die eine Etage tiefer im Keller steht. Der Druck ist bei

dieser Pumpe über ein eingebautes Bypass-Ventil stufenlos von 3

bis 16 bar einzustellen. Der maximale Volumenstrom dieser Pumpe

beträgt 5 Liter pro Minute. Gesprüht wird mit ca. 7 bar,

wobei 44 Düsen im Keller sowie die 7 Düsen im

Wohnzimmerterrarium gleichzeitig betrieben werden können. Je

nachdem, ob ich gerade die Regenzeit simuliere oder die Trockenzeit,

wird 1 oder 2 Mal am Tag für 1 bis 3 Minuten beregnet. Da unser

Wasser in Enger eine Gesamthärte von 27°dH hat, muss ich es

mit einer Umkehrosmose mit nachgeschaltetem Ionenaustauscher

aufbereiten, damit es für die Sprühanlage geeignet ist.

Ansonsten würden mir die Düsen in ein paar Wochen

verkalken. Dieses sehr reine Wasser mit einem Härtegrad unter 0

° dH schadet weder den Pflanzen noch den Fröschen.

Beheizt wird das Terrarium von zwei 25 Watt Heizkabeln, die mit Hilfe einer Styroporplatte von außen unter der Bodenscheibe befestigt wurden. Die Wärmeübertragung ist zwar nicht ganz so effektiv, als wären die Heizkabel direkt im Terrarium angebracht, aber ich vermeide es nach Möglichkeit, Starkstrom ins Becken zu legen.

Die Einrichtung des Terrariums vervollständigen einige große Mooreichestücke und ein Moorkienholzstamm als Epiphytenast. Die Kunststoffgaze des doppelten Bodens wurde ganz zum Schluss mit einer ca. 1 bis 2 cm hohen Schicht aus Lavakies bedeckt, die innerhalb von 4 Monaten komplett mit Javamoos überwachsen wurde. Verschiedenste Bromelien, Farne und einige Kletterpflanzen bilden mittlerweile ein schönes tropisches Dickicht und bieten den eingesetzten Fröschen (Dendrobates pumilio und Dendrobates azureus) reichlich Versteck- und Fortpflanzungsmöglichkeiten. Die Tiere scheinen sich in dem Terrarium sehr wohl zu fühlen und auch Besuchern, die nichts mit Fröschen am Hut haben, gefällt der kleine Regenwald in unserem Wohnzimmer.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Entlüftungsschacht mit PC-Lüfter, im rechten Bild fertig eingebaut. |

|

|

|

|